“Soffici letti, dure battaglie” era il titolo di una frizzante commedia con un camaleontico Peter Sellers ambientata nella Francia occupata dai tedeschi. E il titolo si attaglia ai tanti episodi nella storia, per lo più nascosti per pudore o pruderia, che hanno visto i letti contare tanto quanto i campi di battaglia nel decidere le sorti di nazioni o dinastie. Da Giulia Farnese, che riuscì a trasformare il fratello da oscuro nobilotto di provincia a Papa alle tante “favorite” dei sovrani che contavano più di un ministro. Fino a Virginia Oldoini Contessa di Castiglione (1837-1899), una delle figure più affascinanti e controverse dell’Italia risorgimentale.

Nata a Firenze il 22 marzo 1837 da una nobile famiglia toscana, era figlia del marchese Filippo Oldoini e di Isabella Lamporecchi. Fin da giovane, la sua straordinaria bellezza – capelli biondi, occhi azzurri e un portamento regale – la rese un’icona di eleganza. Sposata a 17 anni con il conte Francesco Verasis di Castiglione, Virginia si trasferì col marito ventottenne a La Spezia, città alla quale rimase sempre legata. L’anno successivo diede alla luce il suo unico figlio, Giorgio.

Nel 1855 nei circoli della corte sabauda si decise di impiegarla come “agente persuasore” per la causa italiana. Cugina di Camillo Benso, conte di Cavour e nipote dell’aiutante di re Vittorio Emanuele II Giuseppe Cigala, venne contattata da quest’ultimo per una missione delicatissima. Presentarsi a Parigi, entrare in società e influenzare Napoleone III a favore dell’unità italiana.

Quella che era stata definita “la più bella donna d’Europa” si presentò così alla corte francese durante una serata di gala, facendo letteralmente furore: il conte sabaudo Clément de Maugny descrisse così la scena: «Io non dimenticherò mai quel ballo alle Tuileries dove lei apparve seminuda come una dea dell’antichità […]. Preceduta dal conte Walewski e dando il braccio al conte di Flamarens […] arrivò alle due del mattino, subito dopo che l’imperatrice si era ritirata, e provocò un tumulto indescrivibile. Tutti i presenti sgomitavano e spingevano per poterla ammirare più da vicino. Le dame eccitatissime dimenticarono le regole dell’etichetta e salirono sulle poltrone e sui divani per poterla meglio osservare. Quanto agli uomini erano tutti letteralmente ipnotizzati».

Naturalmente il “seminuda” di de Maugny è relativo al costume dell’epoca, figuriamoci, ma da quel momento la Contessa di Castiglione fu circondata da un’aura di audacia e provocazione che ella stessa avrebbe coltivato attentamente, maniacalmente.

L’attività di seduttrice – molto più casta di quello che oggi possiamo credere, ammaestrati da decenni di cattiva fiction storica – riuscì nell’effetto di portare la Francia dalla parte della causa italiana (coi russi, con cui pure aveva tentato, ebbe meno successo). La Patria tuttavia richiedeva sempre sacrifici, e alla Castiglione il suo impegno per l’ambasciata a Parigi costò la famiglia, perché il marito, stufo di passare per becco nei pettegolezzi di mezza Europa, troncò le relazioni con la bella Virginia e si portò via il figlio. Del resto la Castiglione, che non aveva mai amato il marito, non si faceva scrupolo di alimentare le voci sulla sua storia di letto con l’Imperatore dei Francesi, mostrando anche in giro il prezioso anello di smeraldi che Napoleone III le aveva donato coi loro nomi intrecciati incisi sopra.

Nel 1856 comunque la Castiglione era divenuta amante ufficiale, con tanto di emolumenti di corte che le consentivano una vita da donna emancipata a Parigi. Una posizione potente ma pericolosa, che le attirò l’odio dell’imperatrice Eugenia e probabilmente provocò un finto attentato (ma con morti veri) che coinvolse Napoleone III durante una sua visita segreta il 2 aprile 1857. Lo scandalo e il processo che ne seguì, nonostante tutti i buoni uffici di Costantino Nigra (a sua volta amante della Castiglione) provocarono l’esilio della nobildonna da Parigi.

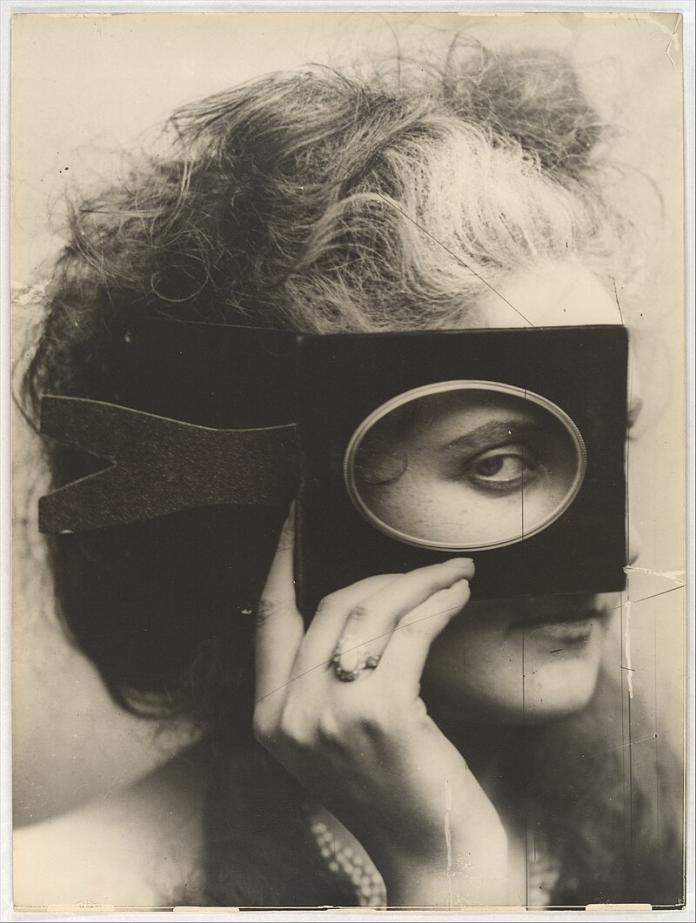

Separata dal marito (anche se ottenne di tenere con sé il figlio come gesto di gratitudine per i suoi servigi da parte della corte di Torino e del Re, a sua volta divenuto suo amante) Virginia non sognava che di tornare a Parigi. Un desiderio coronato nel 1862, quando venne riammessa in società. E la sua rentreé fu scandalosa: si presentò al ballo di corte alle Tuileries vestita da “Regina d’Etruria”, con un audacissimo (per l’epoca) abito rosso e nero. Fu il primo di tanti scandali causati dalle sue mise, tutte particolarmente ricercate e originali, indossate sempre e solo una volta. Colorate, scollate, imprudenti, davano lavoro ai cronisti del tempo e tenevano in allenamento le malelingue di tutte le corti d’Europa. La Castiglione, abilissima a costruire la sua immagine, fu una vera e propria “influencer” del suo tempo, curando i mass media che aveva a disposizione, la fotografia in particolare, con la quale amava farsi ritrarre in atteggiamento volitivo, con lo sguardo determinato che lascia trasparire tutta la sua ambizione. A Parigi, Virginia divenne una vera e propria star ante litteram, protagonista della vita mondana di corte e invidia delle rivali e soprattutto dell’imperatrice Eugenia.

Il rapporto con Vittorio Emanuele II, nel frattempo, veniva sfruttato dai cortigiani nella speranza di allentare il legame fra il sovrano e l’amatissima popolana Rosa Vercellana, la Bela Rosin, che il Re aspirava a sposare in nozze morganatiche (cosa che alla fine otterrà di fare). Alla corte questo legame plebeo non piaceva e diversi nobili spinsero la Castiglione nel real letto. Entrambi rimasti vedovi – Vittorio Emanuele nel 1855 e la Castiglione nel 1867 – sembrava potessero saldare una relazione “stabile” (ferma restando l’esuberanza di entrambi i personaggi: la Oldoini nel frattempo aveva sedotto il futuro imprenditore che avrebbe realizzato il canale di Suez, Ferdinand de Lesseps, sessantenne). Ma il Re preferiva tutto sommato la verace bellezza (e la cucina) della Vercellana, e alla fine i rapporti con Virginia Oldoini si raffreddarono.

Con a caduta del Secondo Impero (1870), la Castiglione dovette fuggire da Parigi e tornò a rifugiarsi alla Spezia. Qui venne richiamata “in servizio” da Costantino Nigra, che le chiese di influenzare Pio IX (ovviamente con arti diverse dalla seduzione) per convincerlo a chiudere la questione romana senza dover ricorrere alle armi. Un tentativo inutile.

I suoi ultimi anni furono un crepuscolo triste. Tornata alla Spezia, riuscì a ricostruirsi una fortuna con la speculazione finanziaria, di cui era divenuta esperta, ma subì il dolore di essere tradita proprio dal figlio Giorgio, che la derubò dei numerosi carteggi che dimostravano tanto le sue operazioni diplomatiche quanto i mezzi impiegati. Scandalosi per la famiglia, scandalosi per il nuovo Stato unitario, che aveva bisogno di miti e non di pettegolezzi per cementare il suo potere. A quello operato dal figlio Giorgio, si aggiunsero altri furti, tutti diretti ai suoi documenti. La Castiglione ne rimase sconvolta. Questo dolore si sommò agli altri e le fece perdere la ragione. A 62 anni morì di ictus cerebrale. Dopo la sua morte, la casa della Spezia venne accuratamente perquisita e ciò che restava dei suoi importantissimi documenti fatto sparire. Le rimase un’ultima consolazione postuma: essere sepolta a Père-Lachaise, nella Parigi che aveva letteralmente espugnato ai tempi d’oro del Secondo Impero.