«Grande festa alla corte di Francia, c’è nel regno una bimba in più…». È bastato l’accenno delle prime note, arrangiate senza testo, un rimando appena evocato, perché un’intera generazione di bambini fra gli anni 80 e 90, me compresa, si sia ritrovata a canticchiare la sigla di «Lady Oscar» mentre seguiva lo speciale di Alberto Angela «Una notte a Parigi», prima serata evento Rai1, record di telespettatori, oltre 3 milioni con il 21,17% di share, la trasmissione più seguita dagli italiani la sera di Natale. È l’evoluzione in chiave pop, fra una citazione di Hugo e Simenon, dei programmi di divulgazione culturale e scientifica di lunga tradizione Rai, di cui Alberto Angela è attualmente il più illustre conduttore, degno erede del fortunato filone di cui il padre Piero è stato per decenni sovrano assoluto.

In principio fu il professor Alessandro Cutolo con la trasmissione «Una risposta per voi», inaugurata il 7 gennaio 1954, quattro giorni dopo la nascita della TV, che intorno alle 19, dopo la sigla suonata al piano, fino al ‘68, per 18 anni, ha risposto alle domande degli italiani che pervenivano via posta, oltre 200 le missive al giorno, sui più svariati temi. Format basato sulla capacità affabulatoria del conduttore, sull’ausilio di esperti coinvolti su precise tematiche e un armadio delle meraviglie da cui estrarre oggetti funzionali alla visualizzazione e alla sperimentazione.

Dal 1956 al 64, per un totale di 78 puntate, lo studioso di zoologia Angelo Lombardi fa scoprire agli italiani animali e panorami esotici con «L’amico degli animali». Celeberrima la frase con cui Lombardi apriva ogni puntata: «Amici dei miei amici, buonasera…». Con lui in studio, oltre alla co-conduttrice, la giornalista Bianca Maria Piccinino, l’aiutante eritreo Andalù Ghezzali [già ascaro del Regio Corpo Truppe Coloniali e poi combattente nel Corpo Italiano di Liberazione NdR], e la fida scimmia Dolly.

Negli anni ‘60 cambia la fruizione del mezzo televisivo: da rarità condivisa nei circoli ricreativi, bar e palazzi, a familiare: tre persone su quattro dispongono di un apparecchio TV, e la corsa alla Luna è il carburante della passione del pubblico per la ricerca e le scoperte avveniristiche, e nel palinsesto fioriscono programmi come «Orizzonti della scienza e della tecnica» di Giulio Macchi, per sette edizioni dal 1966 al ‘73, e «Sapere», ideatore e primo conduttore Giovan Battista Zorzoli, trasmesso sei giorni su sette dal 1967 al ‘76, subito dopo la «TV dei ragazzi», prima del telegiornale, con finalità didattico educative rivolte a un pubblico di massa adulto. Le puntate erano monotematiche, con ampio impiego di filmati, tabelle e grafici.

Un decennio dopo, siamo agli anni Settanta, ad attrarre l’attenzione degli italiani è il tema della salute e sanità. Da «Medicina oggi» a «Medicina 33» nasce la longeva serie di rubriche a tema. Luciano Onder ne diviene il volto più popolare, una sorta di medico di famiglia capace di dispensare dal piccolo schermo buoni consigli per il benessere. Servizi chiusi sulle nuove cure, sulle patologie, interviste a luminari, secondo la formula del notiziario scientifico.

Siamo agli albori degli anni Ottanta: 18 marzo 1981, in seconda serata su Rete 1, fa il suo debutto «Quark», sottotitolo «Viaggi nel mondo della scienza», condotto da Piero Angela, ed è subito uno straordinario successo di pubblico. Medie di sette milioni e mezzo di telespettatori, con punte di dieci milioni. Dopo la celebre sigla, poi diventata marchio di fabbrica di quasi tutte le trasmissioni del celebre divulgatore, la colonna sonora della suite n. 3 in re maggiore di Johann Sebastian Bach nella versione a cappella eseguita dal gruppo The Swingle Singers, sulle immagini di paesaggi elaborate al computer, «esploreremo in modo chiaro e comprensibile il mondo della scienza» fu la promessa-manifesto di Piero Angela al pubblico sintonizzato per la prima puntata, dedicata proprio alla funzione vitale del linguaggio, elemento di affermazione, nella sua perfetta semplicità, nel gradimento degli utenti.

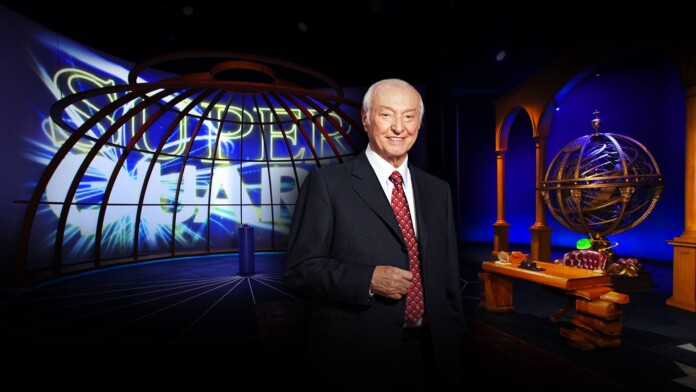

«Quark» diventa così «Superquark», e «Il mondo di Quark», «Quark economia», «Quark Europa», «Quark italiani», «Quark speciale», «Enciclopedia di Quark», «Serata Quark», «Quark atlante – immagini dal pianeta»… una costellazione di programmi contenitori di documentari, ospiti in studio, elaborazioni e animazioni tridimensionali sempre più avanzate, figlia della stella madre, caratterizzati dalla sempre viva curiosità sull’intera galassia dello scibile umano che, come da titolo del programma, individua nelle particelle elementari della spiegazione comprensibile a tutti, adulti e bambini, la costituente fondamentale della materia e del segreto del successo di una trasmissione TV.

Malgrado l’avvento del web, dei social, della fruizione on demand di contenuti audiovisivi, le statistiche indicano che almeno una volta alla settimana la metà degli italiani fruisce di prodotti TV dedicati alla scienza e alla tecnologia trasmessi sia dalle TV generaliste che dai canali tematici. Fra le trasmissioni più popolari continuano a svettare le produzioni Rai «Ulisse», «Passaggio a Nord Ovest», «Noos- L’avventura della conoscenza», «Voyager», «Geo&Geo», «Tgr Leonardo».

Secondo l’Osservatorio scienza, tecnologia e società di Observa, l’esposizione degli italiani ai contenuti mediatici su scienza e tecnologia è variata negli ultimi anni, ma la televisione, fra i mezzi tradizionali, rimane quello più utilizzato dai fruitori assidui. I più giovani e i più istruiti sono coloro che si informano maggiormente sui temi scientifici, mentre gli anziani e meno istruiti utilizzano in misura minore i vari canali a disposizione. Insomma, pur mantenendo salda la propria vocazione generalista e trasversale, la fidelizzazione del pubblico anziano, proprio dalla continuità nella realizzazione di prodotti a carattere pedagogico, la Rai mantiene il primato, riconosciuto dal telespettatore, di fonte autorevole di divulgazione, e in questa funzione attrae nuove fasce di utenti, giovani e laureati, purché si mantenga capace di adattare ed evolvere format e linguaggi.