“Crediamo anzitutto necessaria l’abolizione della pastasciutta, assurda religione gastronomica italiana”. Così tuonava il Manifesto della Cucina Futurista del 1930. C’è da dire che solo il genio italiano poteva concepire qualcosa e il suo perfetto opposto senza scomporsi, e oggi – nella giornata mondiale della Pasta vale la pena di rivendicarlo.

Certo, i futuristi avevano le loro ragioni: ancora non si parlava di “picco glicemico”, ma c’è un fondo di verità nell’accusa di provocare “pessimismo e fiacchezza” che FT Marinetti lanciava contro i maccheroni della tradizione nazionale. Di sicuro l’occhio proiettato verso l’avvenire del cantore della velocità aveva colto i problemi dietetici che gli italiani di un secolo dopo avrebbero avuto. D’altronde gli anni ‘20-‘30 del suo secolo erano ancora quelli in cui ai bambini si serviva “pastina glutinata” perché ritenuta più nutriente, e il grande genio e benefattore dell’umanità Nazzareno Strampelli si lambiccava per incrociare grani fra loro e ottenere raccolti in cui l’apporto di glutine fosse ancora maggiore. Erano errori in perfetta buona fede, in un’epoca in cui la lotta contro la fame era reale. Oggi paghiamo il conto con le malattie dell’ipernutrizione e dobbiamo dar ragione a FT. Quantomeno in parte.

Perché la Pasta (maiuscolo di vezzo) è oramai parte dell’identità e del blasone nazionale. Lo è in quanto riconosciuta in tutto il mondo come capolavoro della nostra cultura culinaria. Non pour cause al di fuori dei nostri confini “pasta” è “pasta”, come “spaghetti”, “maccheroni” o “lasagna”. Non si traducono. Sono quelli e basta. Noi possiamo dire “spaghetti cinesi”, ma nessuno dirà mai “noodles italiani”. E questo con buona pace di chi al posto di “enogastronomia” si balocca nell’impiegare “food and beverage”, come se all’estero non fossero capacissimi di capire il dizionario italiano dei termini culinari. Ricordiamoci sempre chi siamo: la cucina italiana è pietra di paragone e arbitro di tutte le altre al mondo. Non abbiamo nessun bisogno di tradurre per compiacere acquirenti stranieri, esattamente come nessun direttore d’orchestra del mondo chiederebbe di tradurre “andante” o “fortissimo” sugli spartiti. E tantomeno il “bravo” gridato dal pubblico.

Dalle Alpi a Pantelleria abbiamo dispiegato una panoplia di metodi di preparazione, di fogge, di condimenti da fornire materiale per intere enciclopedie. Paste all’uovo e paste semplici, paste secche e paste fresche. In bianco, al sugo, in brodo e gratinate al forno, fritte o risottate in padella…

Storicamente, va riaffermato che la pasta all’italiana, cioè impasto di acqua, sale e farina di grano, con o senza l’uovo, è un’invenzione tutta nostrana. Anche i cinesi l’avevano sviluppata, per conto loro, addirittura pare 3.800 anni fa. Ma tecniche e materie prime sono diverse dalle nostre. Nell’area mediterranea sono greci, etruschi e romani che realizzano i primi tipi di pasta (il termine “pasta” è collegato a radici indoeuropee comuni a greco e latino): a Cerveteri, nella tomba della Grotta Bella, del IV secolo a.C., sono affrescati gli strumenti ancora oggi in uso in Italia per la produzione casalinga della pasta fresca: spianatoia, matterello e rotella per tagliare. Le attuali fettuccine o le sorelle maggiori pappardelle erano già ben note ai romani (vedi Apicio), che le chiamavano col termine greco laganon latinizzato in laganae (termine che ancora si trova oggi nel Mezzogiorno).

È con l’alto Medioevo che l’evoluzione verso le tipologie moderne prende sempre più piede e che s’afferma la bollitura in acqua. Nella Sicilia greca gli invasori arabi trovano gli antenati degli spaghetti e ci sono teorie secondo cui anche il cus cus nordafricano possa aver avuto origine in quel lembo d’Italia occupato dai saraceni, che poi se lo sarebbero portato oltremediterraneo. Del resto, il cus cus migliore del mondo è sempre ancora quello di Trapani…

Nell’Europa del centro-nord, invece, è l’influenza dell’Alta Italia a esportare i prodotti della sfoglia, qualche secolo dopo. Come la celebre cotoletta alla viennese è con tutta probabilità una copia della milanese, anche le paste di area germanica, per lo più ripiene, derivano dai continui contatti fra Lombardo e Veneto e l’oltralpe. È noto che Hitler – soprattutto dopo essere diventato vegetariano – fosse un grande estimatore della pasta, i ravioli in particolare, e che il suo ultimo pasto fu proprio a base di semplici spaghetti al pomodoro. In Francia, invece la pasta non ha mai preso piede (gelosia, presumiamo…) e Napoleone, che francese lo fu solo per atteggiamento, non per sangue, durante l’esilio di Sant’Elena preferiva le ricette italiane, fra cui le tagliatelle all’uso della sua natia Corsica, probabilmente al ragù (in lingua corsa salsa pe’ a pastasciutta).

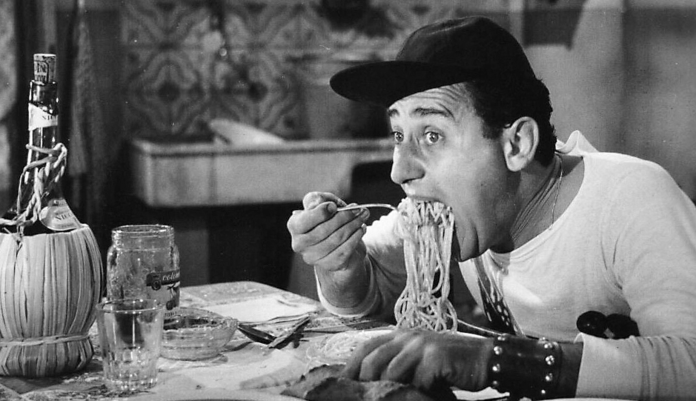

Ultima nota, riguarda la cottura. Se oggi la cottura al dente è considerato un dogma di fede in Italia, tanto da rappresentare nei meme il criterio di distinzione fra “civiltà” e “barbarie” (insieme al bidè), fino a fine Ottocento la gente doveva fare di necessità virtù. Artusi, il cui manuale era destinato alle cucine benestanti, si raccomanda la cottura in abbondante acqua salata e la scolatura prima della perdita di consistenza (non usava ancora la locuzione “al dente”), ma molti italiani non avevano ancora l’acqua corrente in casa. E usare un pentolone intero d’acqua significava per la donna di casa dover andare a fare rifornimento alla fontanella rionale. Quindi, more solito, fra italiani ci si arrangiava. Del resto, siamo sempre noi, i geniali inventori della “pasta allo scoglio”, nel senso che si scendeva da Portici alla marina con una mazzetta in mano, si rompeva un pezzo di scoglio con conchiglie, balani e alghe sopra e lo si buttava in pentola per dare un po’ di sapore ai maccheroni. Si sa, la fame è il miglior condimento e come diceva il mitico Alberto Sordi nel fim “Un americano a Roma” : “maccarone, m’hai provocato e io ti distruggo”.