Il territorio della Brianza in età pre-romana era occupato da popolazioni di origine celtica. Furono le campagne condotte da Roma dalla fine del III secolo a. C. a segnare uno spartiacque per il destino di queste terre: la Gallia Cisalpina (e con essa la Brianza), divenuta territorio romano, andò col tempo incontro a processi di romanizzazione, per quanto questo fenomeno di acculturazione non fu immediato e anche da un punto di vista giuridico queste terre divennero provincia (e ottennero poi il diritto di cittadinanza) solamente nel I secolo a.C..

Importanti reperti per la comprensione delle strutture sociali della Brianza romana sono certamente le iscrizioni che il nostro territorio ci ha restituito, capaci di illuminare le nostre conoscenze anche in merito a temi e problemi su cui le fonti letterarie non hanno fornito alcuna risposta.

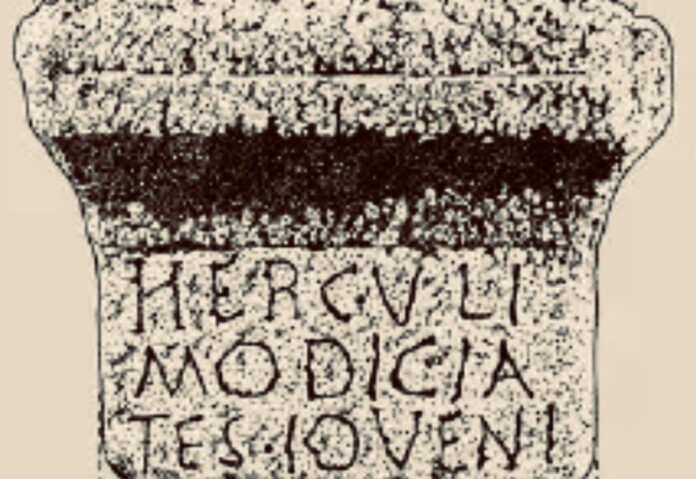

Attraverso un’ara dedicata ad Eracle rinvenuta a Monza, sappiamo dell’esistenza di un collegio di giovani aristocratici che si definiscono “Modiciates Iuvenes”, ovvero “giovani della città di Modicia”: questa attestazione è molto importante perché ci permette di capire come l’origine del nome Monza non vada ricercata in epoca longobarda. Stando alla tradizione leggendaria, infatti, il toponimo “Monza” sarebbe da ricondurre all’episodio in cui la regina Teodolinda, addormentatasi nei pressi del territorio monzese dopo una battuta di caccia e alla ricerca di spazi per costruire un tempietto a S. Giovanni Battista, sarebbe stata raggiunta in sogno da una colomba, simbolo dello Spirito Santo, che avrebbe pronunciato la parola “Modo”, “Qui”, in riferimento al luogo dove erigere il tempietto, e a cui Teodolinda avrebbe risposto “Etiam”, “Sì”. Dall’unione di queste due parole (MODO + ETIAM), sarebbe così nato il nome di Monza, Modoetia. E’ stato anche sostenuto, invece, che l’origine del nome “Monza” vada fatta risalire alla presenza nella città di veterani provenienti da Magonza, in Germania, ma il nostro reperto epigrafico ci permette di smentire entrambe le tesi.

Chi erano, però, i “Modiciates Iuvenes”? Molto probabilmente un’organizzazione giovanile aristocratica di carattere paramilitare, ed è stato supposto che associazioni di questo tipo nel territorio transpadano, forse già esistenti in età pre-romana, fossero legate anche pratiche di tipo funerario.

Attraverso le epigrafi brianzole di età romana scopriamo che, oltre alle dediche a Giove, è proprio Eracle ad essere fra le divinità più venerate, a cui alcuni vogliono far risalire anche l’origine del toponimo di Arcore. Non è detto, tuttavia, che questo Eracle venerato in area gallica sia l’eroe che tutti conosciamo, ma piuttosto un dio gallico dai simili attributi, anche se rappresentato (come ricorda Luciano di Samosata) come un vecchio, calvo e rugoso, denominato Ogmio, che poi nel tempo sarebbe stato interpretato dai Romani come Eracle.

Ciò che più interessa, poi, dal punto di vista religioso è la grande presenza del culto delle Matrone, divinità femminili testimoniate da altre epigrafi di area celtica ed europea, ma di cui sappiamo pochissimo a causa del silenzio delle fonti letterarie. Spesso rappresentate sedute e con attributi di abbondanza e fertilità, furono certamente divinità indigene pre-esistenti all’età romana, di cui troviamo attestazioni in epigrafi da Vimercate, Mariano Comense, Desio e Galliano, dove si pensa esistesse anche un vero e proprio santuario dove le Matrone ricoprivano un ruolo di primo piano.

Laddove la Storia tace, spesso, le pietre parlano.