Scrittore (anche) per necessità, drammaturgo (senza dubbio) per ispirazione, Pirandello fu un rivoluzionario della scena teatrale, inventando il «teatro nel teatro»

Nato ad Agrigento (a quel tempo Girgenti) il 28 giugno 1867, in una tenuta denominata Caos – nome che sembrava preannunciare ab origine la complessità della sua opera – Luigi Pirandello venne al mondo mentre sulla Sicilia infuriava un’epidemia di colera. Figlio di un commerciante di zolfo e di una donna colta e sensibile, crebbe in una famiglia di patrioti antiborbonici, in una terra segnata dalla delusione post-unitaria e da un profondo senso di fatalismo che avrebbe permeato tutta la sua produzione artistica.

Dalla tenera età, l’immaginazione di Pirandello fu stimolata dai racconti popolari siciliani, pieni di spiriti e fantasmi, che gli venivano narrati dalla domestica. Fu forse questo a far sì che molto presto manifestasse interesse per la letteratura e il teatro, allestendo piccoli spettacoli che avevano come unico spettatore la sorella maggiore. E anche che avesse ben altre ispirazioni, rispetto a quelle paterne, che lo volevano iscritto a studi commerciali.

Quando nel 1878 la famiglia si trasferì a Palermo per difficoltà economiche, Luigi convinse il padre a permettergli di studiare materie umanistiche al Regio ginnasio Vittorio Emanuele II. Qui cominciò a scrivere poesie e novelle, pubblicando nel 1884 il suo primo racconto. Dopo il diploma, si iscrisse alla Facoltà di Lettere di Palermo, proseguendo poi gli studi alla Sapienza di Roma. Un acceso diverbio con un docente lo spinse a lasciare l’Italia nel 1889 per iscriversi all’Università di Bonn, in Germania, dove si laureò in Filologia Romanza con una tesi dedicata al dialetto di Girgenti. Segno che non aveva certo dimenticato le sue origini.

Rientrato in Sicilia nel 1893, lungo la strada per Porto Empedocle incontrò Maria Antonietta Portulano, detta Nietta, figlia del socio d’affari di suo padre. Il destino non c’entra niente, a combinare è stato proprio il padre della ragazza. I due giovani si sposarono il 27 gennaio 1894 e dopo una breve luna di miele si trasferirono a Roma. Dalla loro unione nacquero tre figli: Stefano, Lietta e Fausto, che diventerà un celebre pittore.

La vita di Pirandello prese una piega drammatica nel 1903, quando l’allagamento della zolfara di Aragona causò il tracollo finanziario della famiglia, azzerando anche la dote di Nietta. La moglie, fragile e già nostalgica della Sicilia, iniziò a manifestare segni di squilibrio mentale che la portarono persino ad accusare il marito di incesto con la figlia Lietta. Per mantenere la famiglia, Pirandello fu costretto a dare lezioni private di tedesco e a scrivere febbrilmente articoli, novelle e racconti.

Fu in questo periodo di profonda crisi personale che Pirandello scrisse «Il fu Mattia Pascal» (1904), romanzo che ottenne un successo clamoroso e internazionale. L’opera rifletteva i temi che sarebbero diventati centrali nella sua produzione: l’identità, il rapporto tra realtà e apparenza, l’impossibilità di sfuggire alla propria condizione.

Nel 1915, l’Italia entrò in guerra e il figlio maggiore Stefano partì volontario, venendo poi fatto prigioniero. Nello stesso anno, la figlia Lietta tentò il suicidio e morì la madre di Pirandello, a cui era profondamente legato. Nonostante queste tragedie personali, lo scrittore continuò a lavorare, dedicandosi sempre più al teatro.

Fu nel 1916 che iniziò veramente l’avventura teatrale di Pirandello, con la collaborazione con il regista conterraneo Nino Martoglio e la compagnia di Angelo Musco. Al Teatro Nazionale di Roma andarono in scena «Pensaci Giacomino», «Liolà» e «Il berretto a sonagli», opere che portavano sul palcoscenico l’ipocrisia della borghesia emergente italiana.

Nel 1919, la moglie Nietta venne internata definitivamente in una clinica psichiatrica, mentre Pirandello lavorava al suo capolavoro teatrale: «Sei personaggi in cerca d’autore». Rappresentata per la prima volta al Teatro Valle di Roma il 9 maggio 1921, l’opera provocò inizialmente uno scandalo, con il pubblico che fischiò e costrinse l’autore a fuggire da una porta di servizio. Il riscatto arrivò pochi mesi dopo, quando la pièce debuttò al Teatro Manzoni di Milano, ottenendo un successo che segnò l’inizio della fama internazionale di Pirandello.

Nel 1924, poche settimane dopo l’assassinio di Giacomo Matteotti, Pirandello aderì al Fascismo, anche grazie alla mediazione del giornalista Telesio Interlandi, e l’anno successivo firmò il «Manifesto degli intellettuali fascisti». Il suo rapporto con il regime fu tuttavia sempre piuttosto complesso: Pirandello sperava soprattutto di ottenere sostegno per il suo progetto di Teatro Nazionale.

Nel 1925, incontrò la giovane attrice Marta Abba, che avrebbe segnato profondamente la sua vita. Allora cinquantasettenne, Pirandello si innamorò perdutamente della ventiquattrenne, ma il suo sentimento non fu mai ricambiato. Nonostante il rifiuto, in undici anni le scrisse ben 560 lettere appassionate e compose per lei alcune delle sue opere più intense.

Nel 1926 pubblicò il romanzo «Uno nessuno e centomila», che già nel titolo riassumeva il suo pensiero sulla frammentazione dell’identità, mediata dalle più avanzate scoperte scientifiche del tempo. Nel 1930, con «Questa sera si recita a soggetto», completò la trilogia del teatro nel teatro, rivoluzionando definitivamente la scena con l’abolizione della quarta parete e l’ampliamento degli spazi scenici.

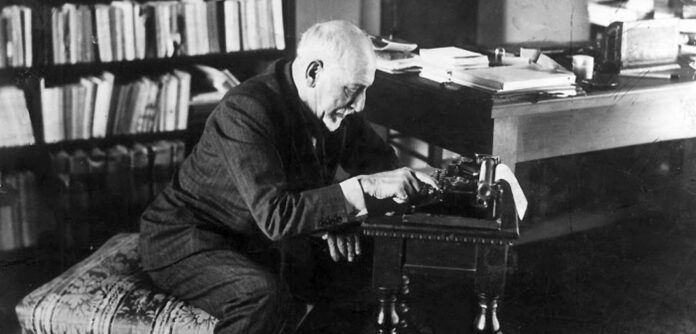

La fama di Pirandello continuò a crescere in tutto il mondo, nonostante il fallimento del progetto del Teatro d’Arte, che si sciolse nel 1928 per difficoltà economiche. Negli anni seguenti, viaggiò molto tra Berlino, Parigi e New York. Nel 1934, la sua straordinaria carriera fu coronata dal Premio Nobel per la Letteratura, riconoscimento al suo «coraggio e all’ingegnosa ripresentazione dell’arte drammatica e teatrale».

Nonostante il suo iniziale scetticismo verso il cinema, che aveva criticato nel romanzo «Si Gira» (poi ripubblicato come «I quaderni di Serafino Gubbio operatore»), Pirandello cambiò opinione quando la Metro-Goldwyn-Mayer acquistò i diritti di «Come tu mi vuoi» per farne un film con Greta Garbo, procurandogli un considerevole guadagno. Anche in Italia le sue opere furono adattate per il grande schermo, come «Ma non è una cosa seria» di Mario Camerini con Vittorio De Sica.

Fu proprio sul set cinematografico di «Il fu Mattia Pascal» che Pirandello si ammalò di polmonite nel novembre 1936. Morì poche settimane dopo, il 10 dicembre, all’età di 69 anni, nella sua casa di via Bosio a Roma. L’ultima delle tante da lui abitate nella capitale. Lasciò istruzioni precise per il suo funerale, chiedendo di essere cremato e che le sue ceneri fossero disperse o, se non fosse stato possibile, deposte in Sicilia, nella campagna di Girgenti dove era nato. Il suo desiderio fu esaudito e le ceneri furono collocate presso un pino nella contrada Caos.

La sua ultima opera, «I giganti della montagna», rimase incompiuta, quasi a simboleggiare l’essenza stessa della vita e dell’arte secondo Pirandello: imperfetta, non conclusa, in perenne divenire, così come le maschere che indossiamo e le verità multiple che definiscono la condizione umana.

A quasi novant’anni dalla morte, il teatro di Pirandello continua a essere rappresentato nei maggiori teatri del mondo, interpretato da grandi attori e riletto da registi innovativi, confermando la vitalità e l’attualità di un’opera che ha saputo mettere a nudo, con sguardo penetrante e spesso doloroso, le contraddizioni dell’animo umano e la fragilità delle nostre certezze.