ABBONATI A CULTURAIDENTITA’

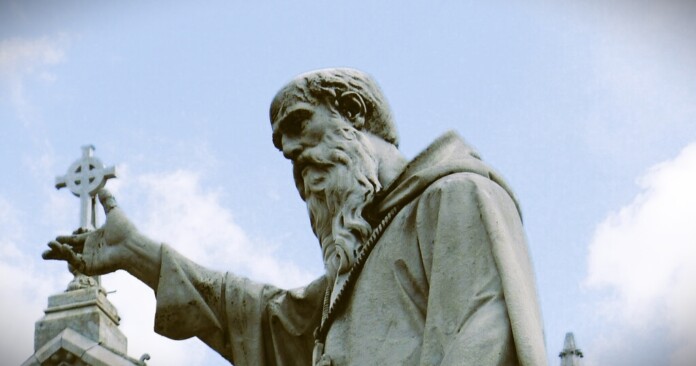

“Nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma”….. Lavoisier diceva che questo è vero in natura ma lo è ugualmente nei fenomeni culturali che non possono nascere d’emblèe ma sono sempre il frutto di maturazione profonda. In quest’ottica andrebbero interpretati i secoli del Medio-Evo che nell’immaginario collettivo sono sempre stati visti come un periodo buio e di transizione tra lo splendore dell’Impero Romano e il fiorire del Rinascimento. Eppure, proprio in quel periodo, dopo il terremoto della caduta dell’impero Romano d’Occidente che aveva fatto tremare il mondo, nacquero i fenomeni religiosi e culturali fondamenta per la storia a venire. Le invasioni che dilaniarono l’Europa avevano distrutto anche il legame identitario tra i territori e le popolazioni. Furono le abbazie, amministrate e gestite dagli abati e disseminate in tutta l’Europa, a legare di nuovo le popolazioni ai loro luoghi di appartenenza con la formazione di vere e proprie comunità cristiane all’interno delle comunità. Queste congregazioni diventarono fulcro economico, spirituale e culturale dei loro territori. Solo alla luce di una chiave di lettura nitida e quasi scientifica si può comprendere la straordinarietà della figura di San Benedetto da Norcia, medico dell’anima, patriarca del monachesimo occidentale, il primo che, devastato dalla bruttura del suo mondo e del suo tempo, concepì una comunità di monaci cristiani adattando al mondo latino il concetto orientale di spiritualità monastica. Erano uomini dediti all’attività agricola e alla preghiera. Nei pressi di Casinum nasceva l’ordine dei benedettini, nasceva un’idea che sarebbe dilagata in tutto il mondo non solo come comunità religiosa ed economica ma anche e soprattutto culturale. Nell’abbazia infatti fu partorita l’idea di scriptorium, una scuola amanuense che realizzò ciò che dall’ VIII secolo a.C. avevano fatto le prime biblioteche antiche come quella di Ashurshur-ban-apli a Ninive, quella di Pisistrato ad Atene o quella dei Tolomei ad Alessandria d’Egitto: la conservazione e la salvaguardia della cultura classica sottratte alla sola mirabile opera degli aedi e dei rapsodi artigiani della memoria che la tramandavano oralmente. Il 21 Marzo tutto il territorio del cassinate si unisce nel celebrare colui che, col suo modello, ha gettato le basi sociali e culturali per lo sviluppo della civiltà dell’Unione Europea nel vecchio continente. Leva potente e carismatica dopo il declino della romanità per la nascita di una nuova cultura europea, sorgente luminosa per poveri e pellegrini, fermo oppositore della dissolutezza dei suoi tempi bui e sempre vivo nella memoria della gente, San Benedetto fu elevato da Papa Paolo VI a patrono dell’Unione Europea per il suo straordinario contributo. Sul Monte che troneggia e veglia su Cassino c’era un’ara pagana dedicata ad Apollo e sull’altare del dio del sole San Benedetto costruì la prima chiesa benedettina ed edificò il suo miracolo più importante: la Regola benedettina. San Gregorio Magno disse di lui: “L’uomo di Dio che brillò su questa terra con tanti miracoli, non rifulse meno per l’eloquenza con cui espose la sua dottrina”.

Quella dottrina fu scritta in modo dolce, familiare, fraterno esortando a “tendere l’orecchio del cuore, accogliere di buon animo i consigli del Padre……a non disperare mai della misericordia di Dio”. L’ozio era considerato nemico dell’anima e bisognava lavorare concretamente e studiare la parola di Dio. Lavoro manuale e lavoro intellettivo non erano in dicotomia secondo la concezione antica ma in simbiosi per incontrare Dio….. come una scala di devozione ben piantata a terra verso il cielo. I monaci benedettini non erano contemplativi dediti esclusivamente alla preghiera, non erano tecnici, non erano liturgisti. Saggezza e discrezione al servizio del Signore, San Benedetto e la sua abbazia diventarono presto un faro per la cultura feudale, un faro che ha superato luoghi e tempi da Montecassino fino ai confini del mondo estendendosi fino ai nostri giorni. Gli abati accolsero fra quelle mura Papi ed Imperatori; ospitarono colossi come San Tommaso in cerca di raccoglimento, di consigli o di meditazione nelle stanze di una biblioteca affascinante, sacra e monumentale in cui, tra le preziosissime opere, si conserva anche il primo testo scritto in lingua volgare: il Placito Cassinese.

Chi ha studiato intelligentemente e profondamente la Regola Benedettina sa che ha valicato i secoli nonostante i profondi mutamenti sociali. Al di là dell’aspetto cristocentrico, al di là di Dio partenza, centro e fine di ogni cosa, la modernità della Regola sta nel rivolgersi agli uomini, a tutti gli uomini di tutti i tempi con le loro eterne insicurezze, le loro eterne esigenze, le loro eterne miserie. Sono uomini vivi, concreti, con la miseria nel cuore, la debolezza, uomini che da sempre e per sempre hanno bisogno di un sostegno, di una guida. Dalla notte dei tempi nulla conferisce all’uomo sicurezza e consolazione come il suo rapporto con Dio, immutabile nel suo mutamento e perenne nel messaggio del cuore. Si parla di religione rispettando la dignità umana con discrezione, equilibrio e sobrietà; si parla di religione non in modo filosofico avulso dalla vita quotidiana ma come modo di vivere. Tutti gli uomini hanno bisogno, ognuno a suo modo, di un afflato spirituale senza abbellimenti e discorsi accattivanti; hanno bisogno di una società basata su principi stabili che facciano fiorire i cambiamenti insiti nel progresso.

La serenità dell’essere umano sta nella sicurezza dell’animo.