Dall’amore per Bach al «carta bianca» concesso a Morricone

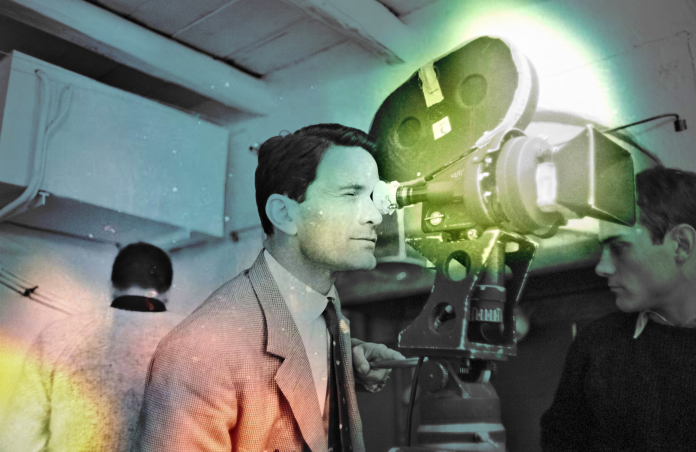

Pier Paolo Pasolini è senz’altro una delle più importanti figure della cultura italiana del ‘900. Con la multidisciplinarietà tematica e la creatività d’ogni tempo, ha delineato profonde innovazioni nella produzione letterale e cinematografica italiana, diventando così una colonna portante del reticolato storico-artistico del Bel Paese. Il profondo amore per la musica di J. S. Bach da parte di Pasolini è uno dei suoi tratti stilistici. Le opere del padre della musica diventano esempi nei quali riscontrare una connessione intrinseca tra sacralità, mistero, sublimazione e redenzione, le quali riescono a far convergere i pensieri di due «testimoni di cultura», concretamente distanti nei secoli, ma astrattamente vicini nel focus creativo. In entrambi possiamo difatti notare l’eredità culturale appartenente alla religione stessa, un elemento che accomuna e unisce nella caratterizzazione della ricerca artistica.

Ennio Morricone raccontò come in un suo incontro con lo stesso Pasolini il regista gli chiese di adattare brani celebri per le musiche del suo lavoro cinematografico. Il Maestro rifiutò perché riteneva non etico proporre arrangiamenti di composizioni scritte da altri autori. «Lui rimase in silenzio alcuni secondi, disorientato, poi mi disse: allora fai come vuoi… rimasi spiazzato dalla reazione di Pasolini: mi aveva dato la sua totale fiducia», cosi il pluripremiato e vincitore di Premi Oscar, descrisse l’inizio della collaborazione fra i due, che portò alla realizzazione di cinque colonne sonore originali, per «Uccellacci, uccellini», «Teorema», «Porcile», «Il Decameron» e «Salò o le 120 giornate di Sodoma». Negli stessi film notiamo comunque tematicità derivanti da brani di W. A. Mozart, nonché melodie tradizionali eseguite da strumenti popolari; gli stessi elementi rappresentano una profonda varietà e differenti predisposizioni ambientali per le scene in oggetto, andando a valorizzare l’importante patrimonio classico ed etnomusicologico.

La collaborazione tra le eminenti figure del panorama culturale italiano non si fermò alla sonorizzazione dei capolavori cinematografici, ma si evolse anche con la scrittura da parte dello stesso Pasolini dei testi per brani composti da Ennio Morricone come ad esempio «Meditazione Orale», opera dedicata al centenario di Roma Capitale d’Italia e «Caput Coctu Show», composizione per otto strumenti e un baritono, scritta nel 1969 e di carattere descrittivo, avente come oggetto i posteggiatori romani o «suonatori ambulanti». Un esempio diretto di come l’arte unisce, nel presente, nel passato e definisce il futuro, proiettando nei cuori e nelle menti un tramonto infinito, nel quale raffigurarsi profondamente.