Può l’arte guarire il male? Sì. Ma non nel senso che la psicologia moderna o la neurologia oggi intendono, sulla scorta di scontate ricerche in cui di dice che andare per musei o guardare quadri limita lo stress e dunque il corpo e la mente ne beneficerebbero. Quasi che l’arte e i luoghi d’arte fossero una sorta di spa (salus per aquam) in cui tiepidamente immergersi, oppure dei paesi di villeggiatura dove passeggiare e respirare aria pulita.

L’arte guarisce nel senso più alto del termine, perché redime il male, cioè il brutto, essendo che il “brutto è l’inferno del bello” come ebbe a scrivere il filosofo e teologo Karl Rosenkratz. La stretta relazione tra brutto e male viene concepita agli albori della nostra civiltà, ed è quasi connaturata al sentire umano, tanto che l’arte e il “fatto bene” possono essere interpretati come il tentativo nel corso dei secoli di rendere sano e santo un mondo che ci è ostile e ci spaventa. Questo, prima delle avanguardie e dell’inversione metafisica dell’arte del Novecento per cui l’orrendo e l’informe sono preferibili al proporzionato e al sensato.

Dunque l’arte, quella vera, ha la facoltà di emendare, rappresentandolo, il brutto che nei suoi sinonimi (schifoso, sgradevole, ripugnante, orripilante, nauseabondo, deforme…) ha stretta vicinanza con la malattia e con la morte. La malattia, cioè il brutto, può essere guarita attraverso il bello, cioè attraverso l’arte che rappresentando il brutto in sé e il brutto formale, annotava Umberto Eco, li salva. Non a caso, la riflessione più esasperata e persistente sul tema è quella del dolore di Cristo che salva, così come numerosi pittori nella storia l’hanno inteso e dipinto, il dolore della malattia e della prossimità alla morte.

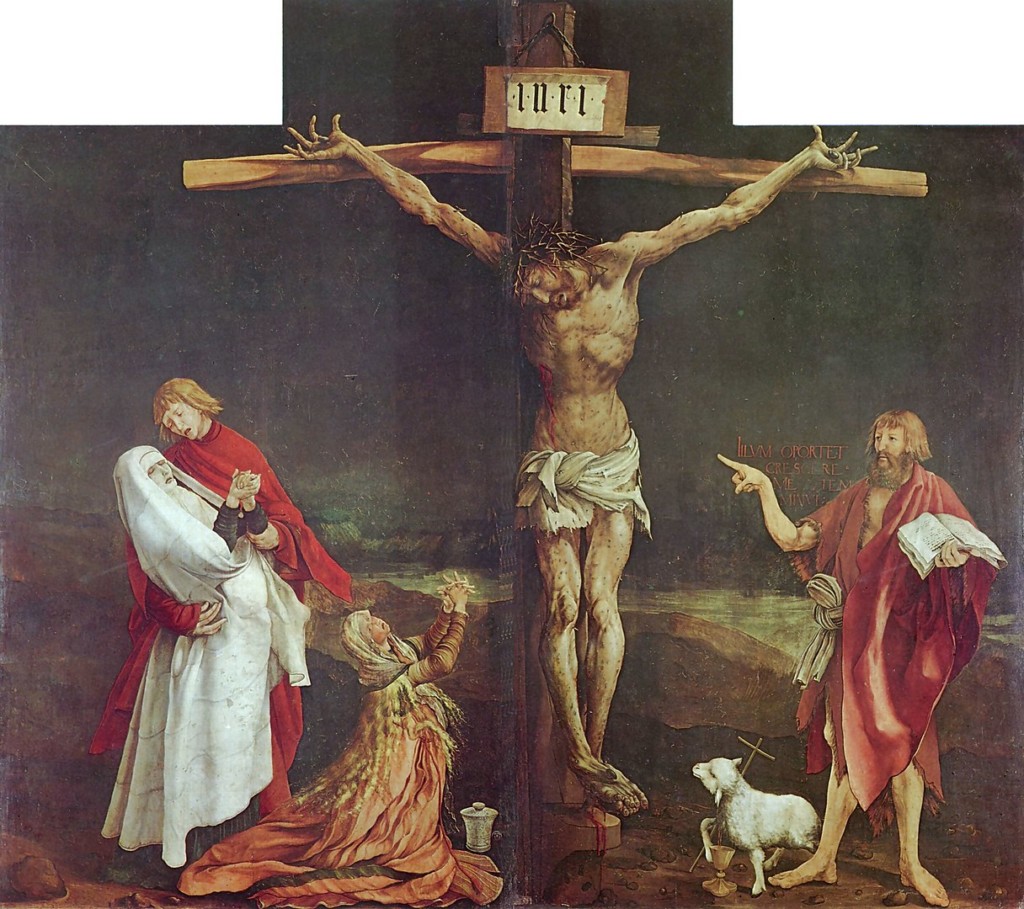

L’esempio straordinario di questa commistione tra arte, bellezza, malattia è la crocifissione di Matthias Grünewald, capolavoro assoluto del Rinascimento nordico, pannello centrale della pala di Isenheim, oggi conservata al museo Colmar, ma che fu pensata per il monastero della cittadina alsaziana dove venivano accolti, pietosamente, i malati, soprattutto quelli colpiti dal Fuoco di San Antonio.

Sotto il nome di Fuoco di Sant Antonio, o di fiamme di Satana, o di Fuoco Sacro, nell’antichità si confondeva l’herpes zoster, una riattivazione del virus della varicella, con l’intossicazione da ergot, provocata dalla segale cornuta che contiene alcaloidi: cioè un complesso di malattie e sintomi che andavano dalle allucinazioni, passando per le affezioni dermiche accompagnate da forti bruciori, e che potevano culminare nella gangrena delle estremità.

Il Cristo di Grünewald è raffigurato nel momento della passione, il corpo ricoperto di vescicole purulenti, verdastro e scarnificato nel suo estremo svuotarsi facendo la volontà del padre (come vuole la teologia della kenonis), la braccia e le gambe rachitiche, le mani e i piedi stravolti dal dolore, precisamente raffigurato nella sua orrendezza e perciò sublime, terribile nella sua bellezza, in grado di aiutare i malati nell’accettazione e sopportazione della malattia, in una sorta di catarsi spirituale, di divino rispecchiamento. Ne scrisse Gombrich, ne scrissero Huysmans, Testori, Attilio Bertolucci, più di recente Ceronetti e Giovanni Reale: tanto è la forza di quell’immagine così potente nella sua bellezza di morte da esemplificare il potere taumaturgico dell’arte.

Più ancora delle icone acheropite che si conducono in processione per scongiurare la peste e la cui forza sta nel culto che gli si attribuisce non nell’artisticità, più ancora delle reliquie che si venerano come resti del Santo, il Cristo di Colmar guarisce per il solo fatto di essere pur brutto bello, cioè di adempiere al dovere dell’arte di rappresentare la bellezza del “perfetto” che nel suo etimo significa “portato a termine” nel modo in cui doveva essere portato a termine; essenza proprio dell’arte, fare le cose come devono essere fatte, rappresentarle nella loro unità e compostezza, integre cioè mentre la malattia porta disgregazione, infine morte.